汪洪亮

“我一开始进入中国边疆研究这个领域的时候,就觉得它很‘冷’。”四川师范大学(以下简称“川师大”)历史文化与旅游学院教授、院长汪洪亮在回忆学术生涯时,对于当年的判断仍记忆犹新,“我感觉这个学科不仅研究对象是边缘,学科本身也处于比较边缘的位置。”

在中国边疆研究领域深耕二十多年,汪洪亮亲眼见证了这门学科逐渐“热”起来的过程,并殷切地希望其发展壮大。“近十年来,中国边疆研究常见于学界评选的中国哲学社会科学年度学术热点。目前,中国边疆研究正在着力建设成为一级学科,中国边疆学会也即将成立。所有这些都在昭示我们,中国边疆研究还会有更好的未来。

1962年,出身燕京大学的著名社会学家、边疆学者李安宅入职川师大任教,为该校留下了丰厚的中国边疆研究的学术传统。经过杨天宏、王川、汪洪亮等几代学人的传承与耕耘,川师大已然成为中国边疆研究的重镇之一。汪洪亮跟随杨天宏教授攻读硕博研究生,均从事中国边疆研究领域的研究工作。在川师大硕士毕业留校工作后,汪洪亮开始了李安宅学术人生史与近代边疆学术史研究的“左右互搏”,将个人对知识分子史的兴趣融汇其中,成为边疆学术史研究的主干力量。担任院长后,汪洪亮狠抓“三个学术”“四个基层”,与同事一道共同努力,获批中国史学科博士点,不断推进中国史学科建设,也将边疆研究作为一个重要学科方向来抓,与中国社会科学院中国边疆研究所及相关院校边疆研究机构合作开展学术活动,扩大了该校边疆研究的学科影响力。

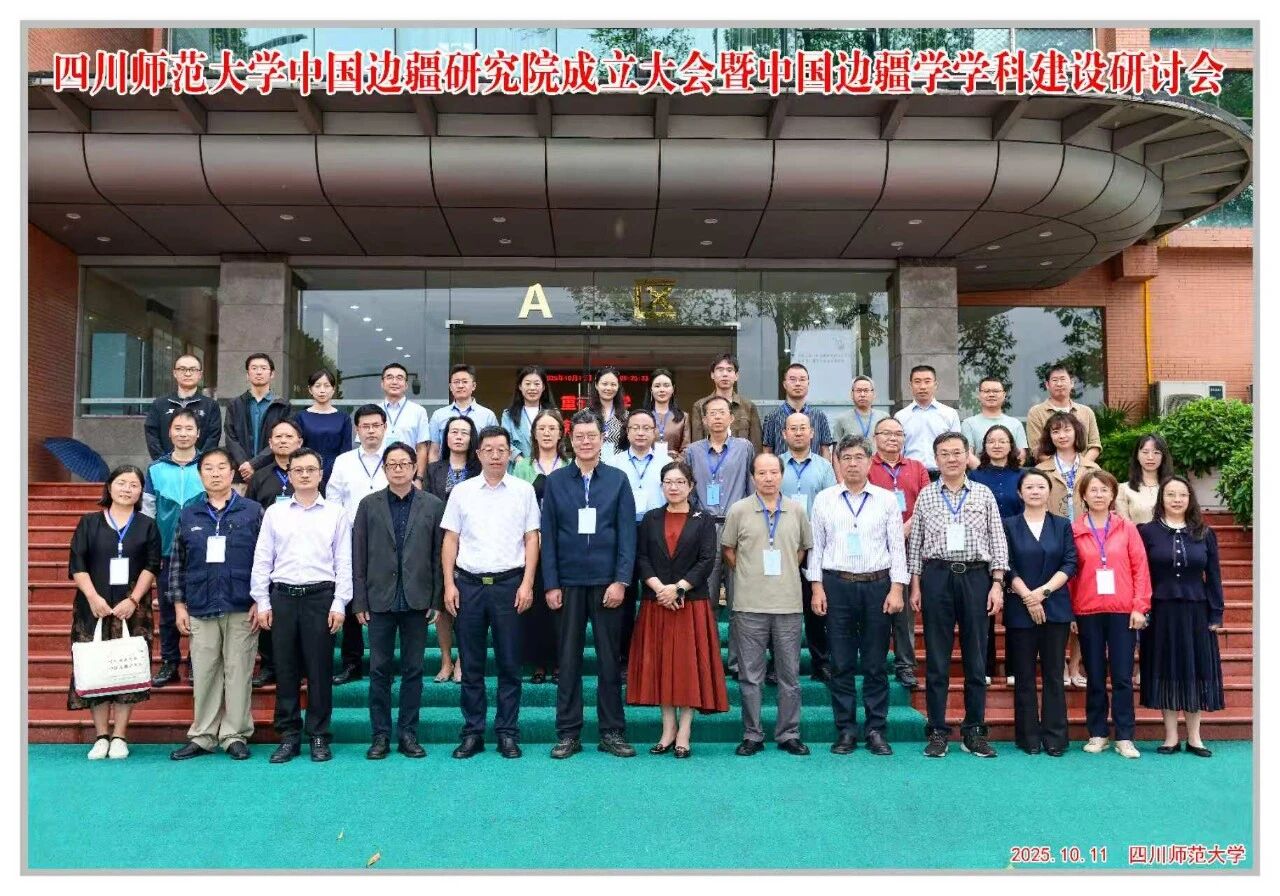

10月11日,四川师范大学中国边疆研究院成立。日前,本报就个人学术经历和中国边疆研究学科建设对汪洪亮进行了访谈。

四川师范大学中国边疆研究院成立大会暨中国边疆学学科建设研讨会

四川师范大学中国边疆研究院成立大会暨中国边疆学学科建设研讨会

从最初立志于20世纪中国知识分子精神史的研究,到新世纪初“偶然闯入”边疆学术史,汪洪亮学术路径的一次关键转向,开启了他与边疆史二十多年的不解之缘。

在回顾自己二十多年来的边疆学术史的研究生涯时,汪洪亮笑道:“一开始并没想做边疆研究,也谈不上是一个自觉的过程。”2002年,他在考虑研究生毕业论文选题时,导师杨天宏获批国家社科基金课题《中华基督教会全国总会“边疆服务”研究》,邀请他参与研究。对于这个陌生的研究领域,他事后回忆道:“我短暂犹豫后也就答应了,进入了一个陌生的领域。一个偶然的闯入,不知不觉,就为我后来的学术研究打下了基础,开辟了道路,同时又延续至今。这里面多多少少还是有一些缘分。”始于导师的课题引领,又深化于李安宅的研究,他对边疆研究的兴趣也就慢慢滋长起来。 汪洪亮和导师杨天宏

汪洪亮和导师杨天宏

杨天宏对汪洪亮的影响可谓深远而深刻。在汪洪亮看来,导师不仅希望学生能树立理想,更是一名愿意放手让学生独立研究的学术引路人。“他经常跟我说:‘你不能满足于做蜀山秀才,要走出夔门才能够海阔天空。四川虽然物华天宝,各方面条件不错,但是从做学问来讲,还是要有一种问鼎中原的志向,要有跨学科的素养。’”根据杨老师的建议,经彭文斌教授引荐,他在博士毕业后进入中央民族大学民族学博士后流动站,合作教授是王建民教授,进一步夯实了从事边疆学术史研究的基础。

谈及学术生涯的转折点,汪洪亮讲道,一是在工作三年后深造读博,二是在2009年以《民国时期边疆政治与边政学》为题获得国家社科基金青年项目。该题目源自他对云南大学林超民教授《应对边疆危机的新学科——边政学的兴起与发展》一文的思考。该文归纳了顾颉刚、吴文藻、方国瑜、江应樑四人与边疆学的关系,让汪洪亮大受启发。他立志发愿,要对民国边政学做一个整体的研究。从此,他的研究方向就几乎再也没离开过边疆学术史领域。在中央民族大学做博士后期间,他获批中国博士后科学基金一等资助项目《抗战时期华西坝教会五大学的边政研究》和特别资助项目《抗战时期内迁西南大学的边疆民族问题研究》。

汪洪亮坦言:“在我的研究中,李安宅可以说是如影随形,无法绕开。”起初注意到李安宅是在编写四川师范大学校史时,这个名字让喜爱文学的汪洪亮联想到杜甫“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的诗句而倍感亲切。李安宅在社会学、人类学与民族学的学科史中地位很高,同时是一名边疆研究者,曾参与过边疆服务运动的相关工作。汪洪亮发现边疆服务运动背后的一个重要支撑在于当时成都华西坝聚集的五所教会大学,即华西协合大学、金陵大学、金陵女大、齐鲁大学和燕京大学。其中边疆研究在边疆服务中占有较高地位,主要由五大学教授主体承担。而李安宅也在边疆服务的过程中,形成了“研究、服务、训练”三位一体的理念。李安宅对汪洪亮的影响是全方位的,一方面在于其“不求偿的积极主义”“努力为青年”的人生引导;另一方面在于其边疆思想的多元性与原创性观点及概念的启发。“其实边疆服务运动主要是社会史的研究范畴,我从中发现了一个学术史的契机。”多年来,汪洪亮一直致力于边疆学术史的研究,但始终在思索更进一步的突破。也许是水到渠成,汪洪亮在2022年获得教育部社科重大课题攻关项目《中国近代边疆学术史资料整理与研究》、国家社科基金重点项目《近代中国的边疆学学科建构与边疆研究》和四川省社科重点项目《〈李安宅全集〉整理与研究》,研究任务一下子繁重起来。

受“中国边疆现代化”的启发,近来,汪洪亮研究的边疆学术史侧重于学术、学科与话语体系。他在反思边疆史与边疆治理的多学科研究与加快构建中国边疆学自主知识体系研究的过程中,有了更深的体会。他认为,近代边疆学术史在很大程度上是中国学人探索中国边疆研究自主知识体系的过程。实际上,中国边疆研究者的研究涉及传统的与外来的知识,即在传统与外来知识体系碰撞的过程中,最终如何形成一个对中国边疆的正确认识。因此,他今年申请到的一项四川省社会科学重大项目《20世纪以来中国边疆研究自主知识体系的思想史研究》,即志在探讨这一关键问题。

忧患之思:近代中国的边疆与边疆学术

“如果要我用一个词语来概括中国近代边疆研究的背景,我想‘内忧外患’应该是最合适的。”汪洪亮指出,目前学界公认近代中国的边疆研究出现过两次高潮,第一次是清代嘉庆、道光、咸丰三朝,第二次则是抗战时期。“外来入侵导致的边疆危机,是边疆研究兴盛的外部因素,而传统政治结构下中央与边疆联系的松散,则是内部原因。”

顾颉刚对于近代中国的边疆危机有过一个生动的比喻,“甲负箧而趋,乙迫之,呼曰,是吾家物也,汝何盗焉?甲止步而询曰:汝知筐中所装何物?乙瞠目不能答,甲乃侃侃陈词,谓中有币帛若干,金银若干,启而验之,果如所说,斯时旁观者心直甲而曲乙矣。虽亦有明知谓盗者,然而呜呼!今日之事,何以异此……”这种被盗而不能自辩的窘境,正是近代许多边疆研究者的真实感受。“到了民国时期,中国的边疆研究发生了近代转型,进入了‘众声齐鸣’的繁盛状态。”汪洪亮认为,边疆研究赶上了中国学术从传统到近代转型的浪潮,得到了极大发展。一方面,一系列新式大学的建立与发展培养了大批研究人才;学术社团、学术期刊的兴起让科研进入组织化的阶段;此外,出版和交通的发展也扩大了学术成果的传播,同样提高了研究的效率。在汪洪亮看来,抗战则是直接导致边疆研究第二个高潮的重要因素。“抗战导致了中国高校布局的巨大变化,60余所高校随着国民政府迁到西南。”汪洪亮指出,全面抗战爆发前中国的高校布局是不平衡的。战前全国108所高校,绝大多数分布在东部地区,而西部地区一共只有10所。

因为抗战,“用社会学家孙本文当时的话说,‘全国85%以上的高等人才、50%以上的中等人才都到西部来了’”。汪洪亮讨论学术的发展,首重“人”和“社会”的因素,“对于有些学科而言,西迁可能带来了不便。但是对边疆研究学者来说,他们算是找到了‘用文之地’”。“这些边疆研究者以往接触的中国边疆材料从未如此丰富过,对他们来说这是一次让学术因地制宜的尝试,”汪洪亮描述抗战中的各科学者投入边疆研究,是一种“到什么山上唱什么歌”“对于他们来说,这是一个探索中国本土边疆学知识的机会”。

抗战不仅带来了客观研究环境的变化,还为边疆研究赋予了更重的道义责任。“抗战时期还有一个口号,也就是所谓‘抗战建国’。抗战和建国是一体两面的,抗战为了更好的建国,建国是为了更快地结束抗战。”汪洪亮认为,结合抗战时期“大后方”建设的实际,边疆建设是“抗战建国”重要的一环,“西南地区本身地处边陲,拥有大量的边疆地带。所以就要加强边疆地区的建设与发展,让西南成为抗战坚强的大后方,中国才有‘抗战到底’的底气”。

“而发展边疆,首先就要研究边疆。”汪洪亮指出,对于当时迁入的军政人员来说,边疆从社会文化到地质气候都是需要适应和了解的,“最怕的是文化冲突,如果施政不保持充分的尊重,很多事情是办不好的。这就需要边疆研究者来调查、研究,充当中介的职责”。

汪洪亮用三个关键词概括当时边疆研究者的努力,即“通”“同”“统”,认为三者实质与交往、交流、交融若合符节。“通”是基础性的工作,指的是道路交通和语言相通,前者实现物质层面的往来无阻,后者则保证精神层面的交流畅通。“同”则是要在包容差异性的同时,要增进共同性,特别是增进经济社会的共同“近代化”。汪洪亮注意到,近代边疆研究者不仅注意其学理思考,也关注其实践路径,“当时很多人去寻找祖源记忆,要证明各族祖上曾经是同一个源头,还有人主张要各族一同实现现代化”。所谓“统”,就是强调统一性、整体性、共同体,体现为交融。汪洪亮尤其留意其中的立场问题,“当时外国有‘中国本部论’一类的观点,试图将中国的边疆与所谓中国的‘本土’区分开来。于是有一些中国学者就撰文,表示中国的边疆就是中国的一部分,它跟西方的殖民地有本质区别”。汪洪亮指出,这种坚定的中国立场,是战时边疆研究的一大特点。

冷门学科不冷:对边疆史研究的思考体悟

可以说,近代知识分子对边疆问题的认识经历了从书斋到实地、从经验事实积累到学理研究、从偏重史地到多学科汇合的转变。关于边疆历史研究,以往主要通过各种史籍游记来书写的一种叙事性记载,学科学理性较少,而对边疆的认知则基于传统的天下观,内地—边疆的二元化理论,因此对边疆的认识是单一的,而近现代以来对边疆的认知更加丰富。从心态上讲,夷夏之防的观念发生变化,逐渐将其自身视作中华民族一份子。至抗战时期,人们普遍把边疆看作中国抗战的大后方,视作中华民族复兴的基地。汪洪亮认为,这种着眼实地、借鉴多学科、兼顾国家战略与地方需求的研究,是中国边疆研究本土性或本土化知识成长的重要动力。

边疆问题在中国现代化国家建设和国族意识建构的过程中,是不可缺少的一个部分。这就是说,边疆的现代化也是中国现代化的重要组成部分。边疆民族建设的关键在于做好民族工作,这与当前中国倡导的中华民族共同体、周边共同体、人类命运共同体建设密切关联。相比于欧洲很多国家的边疆研究基于殖民地管理的出发点,当代以来中国的边疆研究是为更好实现中华民族的交往交流交融。因此,在他看来,中国边疆的研究要从边疆本身的角度来讲,要回到李安宅提出的“边疆性”概念中。

李安宅在《边疆社会工作》中指出:“关于边疆工作者的专业工作,其展望亦可就两方面来说。第一,到了那个时候,便不是边疆工作,而是各种的专业工作……第二,边疆社会工作也就失掉其‘边疆性’,……故边疆社会工作之成功,即在‘边疆性’之逐渐消失而归于乌有。”(李安宅:《边疆社会工作》,石家庄:河北教育出版社,2012年,第80页。)从这个角度说,“边疆性”的消失意味着边疆只剩地理的含义而失去文化的含义,边疆工作者也就成为各行各业的技术工作者,而非具有专业人类学、民族学等学科背景的工作者。李安宅认为,边疆与内地的差异“就人为条件而论,不在部族,而在文化”。因此,李安宅所指的“边疆性”更体现为一种“文化”特征。随着边疆地区的发展,边疆性的消失意味着边疆地区与内地在经济和社会上的差异将逐渐缩小。而边疆之所谓是边疆仅是因其地处国家边缘地带而已。民国时期“边疆”的范围比较广泛,既指领土的边缘性,也指文化的异质性,即不处于国界边缘,但由于经济社会发展低落而与内地差距较大的地方。现如今,其实已经部分实现了李安宅所讲的边疆地带的一些“边疆性”的消失,这也是边疆社会工作做好的结果。但由于政治与地理边界的存在,仍要加强中华民族共同体的建设工作。 《边疆社会工作》

《边疆社会工作》

多年来对边疆史的探索终有所获,当然,边疆史的研究也并非坦途。作为四川师范大学历史学院的学科带头人与院长,汪洪亮兼顾行政与教学工作者两种身份。他一直认为,自己是一名学术人,所以他以学术的理念对待工作,紧抓学院的学科建设。“以学术的观念来营造学院的文化,来聚集更多有学术理想的学者在做好教书育人的同时,做好自己的科学研究。”他巧妙地将行政工作与学术研究的张力转化为动力,以“学术理念办行政”,凝聚出学院的“三个学术”方向(教学学术、发现学术、行业学术)与“三种人”文化(第一,要厚待学术人;第二,要善待老实人;第三,要优待年轻人),并在忙碌工作的间隙中高效利用碎片时间进行思考,自我宽慰是忙里偷闲、乱中有序、苦中作乐,美其名曰发明了“弹簧”理论:无论面临各种压力和拉力,一旦外力卸去,迅速回归本位。这可能是其在边疆史研究领域能够有所创获的原因。

汪洪亮回忆道,刚步入边疆研究的领域时感到比较冷门,虽说相关方面的学者具有一定影响力,但侧重于边疆研究的仍不占据中心地位。但他一直坚信,边疆研究只是相对受关注较少,并不代表它不被重视,不能够热起来。“边疆,所谓边缘,有时候转换角度它就是前沿,特别是在交叉的视野下。不一定非要做文史哲的研究才叫‘名门正派’,做交叉学科的研究,它也能更好地对接国家战略和地方需求,我觉得这都是好的研究方向。”据悉,中国边疆学也将在不远的将来会成立交叉学科门类的一级学科,中国边疆学会也即将成立,都在昭示着边疆研究有更好的前景与未来。

随着对中国自主的边疆学知识体系的探索,“我这二十年来,相当于剑走偏锋、自甘边缘的研究路径。如今这个学科已不再孤独,发展壮大前景可期”。

(中华读书报实习记者 郝雪敏 张钧皓)

转载自 《中华读书报》公众号 ,2025年10月18日《走向“中心”的中国边疆研究——访四川师范大学汪洪亮教授》

编辑:四川师范大学历史文化与旅游学院

版权所有:四川师范大学历史文化与旅游学院 管理入口 地址:四川省成都市锦江区静安路5号(610068)田家炳楼十楼 电话:028-84760823 传真:028-84760745 |